康煕帝と種痘

谷井陽子 教授(文学部歴史文化学科歴史学研究コース:明清時代の中国史、満洲史)

清朝(1616~1911)を建てた満洲人は、もともと東北アジアの少数民族で、狩猟や小規模な農業・牧畜を生業として、広大な土地に分散して住んでいました。15世紀頃の満洲人(当時は女真(じょしん)と呼ばれていました)の集落はごく小さく、外部との交流も僅かなものでした。そのような社会では疫病に感染する機会が少なく、いったん外から病原体が入ってくると、集落の全員が感染して治るか死ぬかしてしまいます。その時点で病原体もなくなりますので、当時の満洲人の間で疫病の蔓延はなかったと見られます。

しかし、16世紀になって中国や朝鮮との貿易が盛んになると、外部の人との交流が増え、貿易の利をめぐって抗争を繰り広げるようになると、守りに都合がいいように城郭の中に集まって住むようになりました。その頃から満洲人の間では疫病、特に天然痘が猛威を振るうようになります。

天然痘が人の接触によって感染する病気であること、一度かかったら二度とかからないことは知られていましたので、満洲人は天然痘が流行るとまだかかっていない人が他人と接触する機会を減らそうとしました。清朝第2代の太宗ホンタイジや第3代順治帝(じゅんちてい)は、天然痘が流行り出すたびに「避痘」と称して郊外に一時避難していました。

順治帝の時代、満洲人は人口も人の移動も桁違いに多い中国本土に移住したため、天然痘の脅威もさらに増しました。順治帝は、たびたび「避痘」に出かけるほど用心したにもかかわらず、数え年24歳の若さで天然痘のために死んでしまいました。

跡を継いだ康熙帝(こうきてい)は、天然痘を恐れた父の計らいで、皇帝の住む紫禁城(しきんじょう)の外で育てられましたが、結局罹ってしまいます(イエズス会宣教師の報告には、康熙帝の顔には天然痘の瘢痕があったとあります。教科書などでよく見る肖像画には反映されていませんが)。幸いにも治癒して大勢の子供たちの父親になりましたが、自分が幼い頃を父母とともに過ごせなかったことを残念に思っていました。康煕17年(1678)に皇太子が天然痘にかかって全快すると、その治療に功のあった傅為格という医者が「小児種痘」の技術に長けていると知り、まだ天然痘にかかっていない自分の子供たちに種痘を受けさせることにしました。

種痘といっても、イギリスのジェンナーが牛痘法を開発する100年以上も前のことで、天然痘が治った人のかさぶたを使って接種するという、かなり危険な方法でした。もちろん下手をすれば普通に感染・発病して、死んでしまうこともありました。しかし、子供が天然痘にかかって治ると、その後は健康に育つと思われていましたので(だから子供が天然痘にかかることを「見喜」「喜事」など喜(めでたい)と表現する習慣がありました)、子供の頃に勝負に出るという考えは十分あり得たのでしょう。

この宮中での種痘がどの程度効果を上げたのかはわかりませんが、少なくとも康熙帝から後の清朝皇帝は、順治帝のような「避痘」を行った形跡はありません。まだ安全性が不十分な技術であったとはいえ、接種する機会に恵まれた階層にとっては、一つの大きな不安をなくす役に立ったのでしょう。

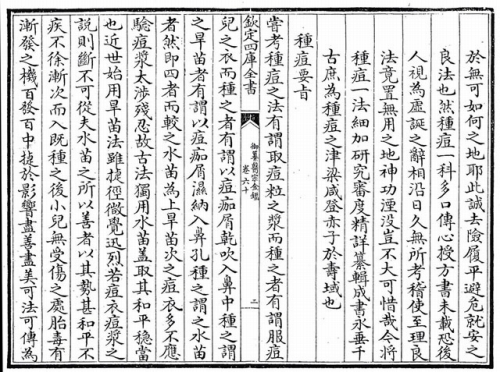

図版は、1749年に乾隆帝の命令で編纂された『御纂医宗金鑑』に収められた「種痘要旨」の一部です。4種類の種痘の方法を比較考量して、天然痘のかさぶたの屑を湿してから鼻孔に入れる方法を推奨しています。

参考文献

『清世祖実録』『清聖祖実録』『康煕起居注』『聖祖仁皇帝庭訓格言』

孟森「世祖出家事考実」(『明清史論著集刊続編』中華書局、1986年)

ブーヴェ著、後藤末雄訳『康熙帝伝』(平凡社〈東洋文庫〉、1970年)

矢沢利彦編訳『中国の医学と技術』(平凡社〈東洋文庫〉、1977年)

清朝(1616~1911)を建てた満洲人は、もともと東北アジアの少数民族で、狩猟や小規模な農業・牧畜を生業として、広大な土地に分散して住んでいました。15世紀頃の満洲人(当時は女真(じょしん)と呼ばれていました)の集落はごく小さく、外部との交流も僅かなものでした。そのような社会では疫病に感染する機会が少なく、いったん外から病原体が入ってくると、集落の全員が感染して治るか死ぬかしてしまいます。その時点で病原体もなくなりますので、当時の満洲人の間で疫病の蔓延はなかったと見られます。

しかし、16世紀になって中国や朝鮮との貿易が盛んになると、外部の人との交流が増え、貿易の利をめぐって抗争を繰り広げるようになると、守りに都合がいいように城郭の中に集まって住むようになりました。その頃から満洲人の間では疫病、特に天然痘が猛威を振るうようになります。

天然痘が人の接触によって感染する病気であること、一度かかったら二度とかからないことは知られていましたので、満洲人は天然痘が流行るとまだかかっていない人が他人と接触する機会を減らそうとしました。清朝第2代の太宗ホンタイジや第3代順治帝(じゅんちてい)は、天然痘が流行り出すたびに「避痘」と称して郊外に一時避難していました。

順治帝の時代、満洲人は人口も人の移動も桁違いに多い中国本土に移住したため、天然痘の脅威もさらに増しました。順治帝は、たびたび「避痘」に出かけるほど用心したにもかかわらず、数え年24歳の若さで天然痘のために死んでしまいました。

跡を継いだ康熙帝(こうきてい)は、天然痘を恐れた父の計らいで、皇帝の住む紫禁城(しきんじょう)の外で育てられましたが、結局罹ってしまいます(イエズス会宣教師の報告には、康熙帝の顔には天然痘の瘢痕があったとあります。教科書などでよく見る肖像画には反映されていませんが)。幸いにも治癒して大勢の子供たちの父親になりましたが、自分が幼い頃を父母とともに過ごせなかったことを残念に思っていました。康煕17年(1678)に皇太子が天然痘にかかって全快すると、その治療に功のあった傅為格という医者が「小児種痘」の技術に長けていると知り、まだ天然痘にかかっていない自分の子供たちに種痘を受けさせることにしました。

種痘といっても、イギリスのジェンナーが牛痘法を開発する100年以上も前のことで、天然痘が治った人のかさぶたを使って接種するという、かなり危険な方法でした。もちろん下手をすれば普通に感染・発病して、死んでしまうこともありました。しかし、子供が天然痘にかかって治ると、その後は健康に育つと思われていましたので(だから子供が天然痘にかかることを「見喜」「喜事」など喜(めでたい)と表現する習慣がありました)、子供の頃に勝負に出るという考えは十分あり得たのでしょう。

この宮中での種痘がどの程度効果を上げたのかはわかりませんが、少なくとも康熙帝から後の清朝皇帝は、順治帝のような「避痘」を行った形跡はありません。まだ安全性が不十分な技術であったとはいえ、接種する機会に恵まれた階層にとっては、一つの大きな不安をなくす役に立ったのでしょう。

図版は、1749年に乾隆帝の命令で編纂された『御纂医宗金鑑』に収められた「種痘要旨」の一部です。4種類の種痘の方法を比較考量して、天然痘のかさぶたの屑を湿してから鼻孔に入れる方法を推奨しています。

参考文献

『清世祖実録』『清聖祖実録』『康煕起居注』『聖祖仁皇帝庭訓格言』

孟森「世祖出家事考実」(『明清史論著集刊続編』中華書局、1986年)

ブーヴェ著、後藤末雄訳『康熙帝伝』(平凡社〈東洋文庫〉、1970年)

矢沢利彦編訳『中国の医学と技術』(平凡社〈東洋文庫〉、1977年)